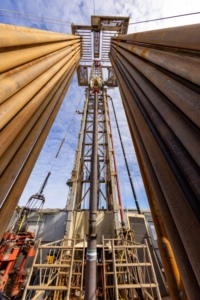

Die Baumaßnahmen für die erste Wasserstoffkaverne des Energiedienstleisters EWE gehen weiter: Nachdem im Frühjahr ein Rohr-in-Rohrsystem als Wasserstoff-Zuleitung bis in 1.000 m Tiefe eingebaut und einzementiert hat, setzt der Energiedienstleister bis Ende des Jahres zwei weitere Rohre in das fest mit dem Salzstock verbundene Rohrsystem. Um die kleineren Rohre einzubringen, wird erneut ein Bohrturm errichtet. Über die einzubringenden Rohre soll ab März Wasser in die Tiefe geleitet werden.

Hohlraum entsteht innerhalb von drei Monaten

Mit Hilfe des Wassers entsteht im sogenannten Solprozess über einen Zeitraum von etwa drei Monaten der unterirdische, 500 Kubikmeter große Hohlraum im Salzstock. Darin wird die sichere Speicherung von 100 Prozent Wasserstoff getestet und nachgewiesen. Der Solprozess für die Wasserstoff-Testkaverne unterscheidet sich nicht von einem Solprozess für herkömmliche Erdgasspeicher. Lediglich die Dauer der Aussolung ist bedeutend kürzer.

Auf dem Kavernenplatz in Rüdersdorf wird erneut ein Bohrturm errichtet, damit die Rohre für den Solprozess eingebracht werden können. (Foto: Andreas Prinz)

„Nachdem wir das oberirische Ende unseres Rohrsystems, den Bohrlochkopf, an den Solbetrieb angeschlossen haben, werden wir in nur drei Monaten den 500 Kubikmeter großen Hohlraum im Salzstock schaffen. Unsere bisherigen 37 Kavernenspeicher, in denen wir seit vielen Jahren Erdgas ein- und ausspeichern, sind tausendfach größer. Dahinein würde der Eiffelturm passen. Für deren Bau haben wir in der Regel zweieinhalb Jahre benötigt“, erläutert Paul Schneider, EWE-Wasserstoffbotschafter.

Die Steinsalzschicht unter dem Speichergelände in Rüdersdorf, in der EWE bereits zwei große Kavernenspeicher gebaut hat, beginnt in circa 600 m Tiefe und reicht bis zu 3.200 m unter die Erdoberfläche. Das Salz stammt aus einem Meer, das es in Rüdersdorf vor 250 Millionen Jahren gab. Der Hohlraum wird mit Wasser aus dem eigenen Teich und aus dem vorbeifließenden Mühlenfließ ausgewaschen.

„Zum Solen unserer Test-Kaverne werden wir über einen Zeitraum von drei Monaten 4.000 Kubikmeter Frischwasser nutzen. Das beim Solprozess entstehende Salzwasser pumpen wir über eine bestehende unterirdische Rohrleitung zu unserer Versenkstation nach Heckelberg. Dort wird die Sole in 1.000 m tief gelegene Sandsteinformationen geleitet, in denen sich bereits von Natur aus Salzwasser befindet“, erläutert Schneider den Prozess.

Bevor eine großtechnische Wasserstoffspeicherung möglich ist, will EWE nachweisen, dass Wasserstoff in Hohlräumen unter der Erde sicher gelagert werden kann und nach der Entnahme entsprechende Qualität für zukünftige Anwendungen hat. Erkenntnisse aus dem Projekt wären übertragbar auf große Kavernenspeicher. EWE verfügt mit 37 Salzkavernen über 15 Prozent aller deutschen Kavernenspeicher, die sich perspektivisch zur Speicherung von Wasserstoff eignen könnten. Dies wäre eine wichtige Basis, grünen, aus erneuerbaren Energien erzeugten Wasserstoff in großen Mengen speicherfähig und bedarfsgerecht nutzbar zu machen und die gesteckte Klimaziele zu erreichen.

Bei dem Projekt kooperiert EWE mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Das DLR-Institut für Vernetzte Energiesysteme untersucht unter anderem die Qualität des Wasserstoffs nach der Entnahme aus der Kaverne und die verbauten Materialien. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund zehn Millionen Euro – vier Millionen davon sind EWE-eigene Mittel. Die restliche Summe erhalten EWE und das DLR im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie als Förderung vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.